di Giacomo Nalin, 16 Aprile 2025 (lettura 2 minuti)

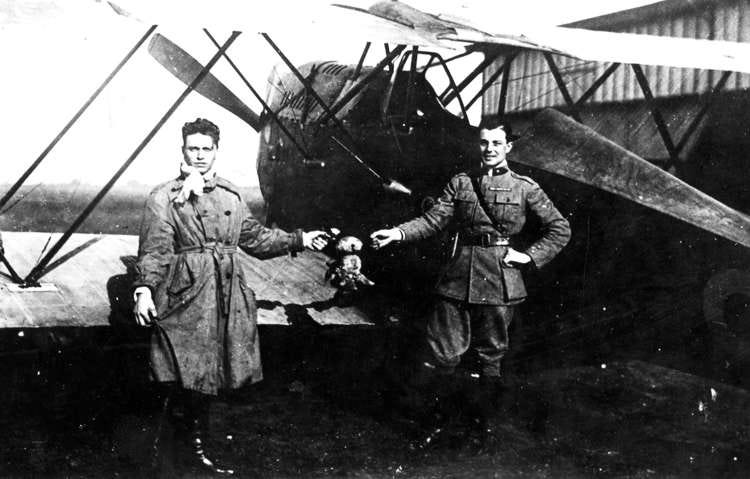

Arturo Ferrarin nacque a Thiene, in provincia di Vicenza, il 13 febbraio 1895. Cresciuto in un’Italia ancora giovane, ma animata da spirito d’avventura e modernità, scelse presto di legare la propria vita al cielo. Durante la Prima Guerra Mondiale servì dapprima come mitragliere e poi come pilota nel Corpo Aeronautico Militare. Le sue doti di volo, il sangue freddo in combattimento e il coraggio dimostrato gli valsero onorificenze e l’ammirazione dei commilitoni.

Il volo Roma-Tokyo: leggenda e diplomazia

Il nome di Ferrarin entrò definitivamente nella storia nel 1920, grazie al raid aereo Roma-Tokyo, una delle imprese più audaci dell’epoca. A bordo di un biplano Ansaldo SVA 9, accompagnato dal motorista Gino Cappannini, Ferrarin partì il 14 febbraio dall’aeroporto di Centocelle e raggiunse Tokyo il 31 maggio, dopo oltre 18.000 chilometri e 106 giorni di viaggio. L’impresa, oltre a rappresentare una prodezza tecnica e umana, fu anche un gesto di diplomazia internazionale che rafforzò i rapporti tra Italia e Giappone.

Attraversando dieci paesi, affrontando guasti, condizioni climatiche estreme e territori ostili, Ferrarin dimostrò quanto l’aviazione potesse unire mondi lontani e superare i limiti imposti dalla geografia. All’arrivo, fu accolto da una folla festante, con onori riservati agli eroi nazionali.

I record e il volo transatlantico

Ferrarin proseguì la sua carriera con spirito instancabile. Nel 1928, insieme a Carlo Del Prete, compì un’altra impresa: un volo senza scalo da Montecelio (Roma) fino a Touros, in Brasile. Con un Savoia-Marchetti S.64 coprirono 7.188 chilometri in 58 ore e 34 minuti, stabilendo un primato mondiale di distanza e durata. Questo volo confermò la capacità dell’Italia di competere ai massimi livelli nel nascente mondo dell’aeronautica internazionale.

Il volo non fu soltanto una prova di resistenza fisica e mentale, ma anche una dimostrazione di affidabilità meccanica e ingegneristica. I due aviatori dovettero affrontare venti contrari, la monotonia del volo continuo sull’oceano e l’estrema difficoltà di mantenere la rotta senza strumenti moderni. Al loro arrivo in Brasile, furono celebrati da folle in festa e accolti con onori militari.

La Coppa Schneider: la sfida dell’estremo

Tra le competizioni aeree più prestigiose dell’epoca vi era la Coppa Schneider, istituita nel 1913 e riservata agli idrovolanti. La gara rappresentava l’equivalente aeronautico delle corse automobilistiche di Grand Prix: velocità, tecnologia e prestigio si univano in un confronto diretto tra le maggiori potenze mondiali.

Arturo Ferrarin partecipò alle selezioni italiane per la Coppa, distinguendosi per la padronanza degli idrovolanti ad alte prestazioni. Pur non vincendo la competizione, fu parte di quell’élite di piloti che spinsero i limiti del volo oltre quanto immaginabile fino a pochi anni prima. L’esperienza contribuì a rafforzare la sua reputazione e consolidò il ruolo dell’Italia nella corsa aeronautica globale.

La Coppa Schneider spinse lo sviluppo dell’aerodinamica e della propulsione a livelli fino ad allora inimmaginabili. Grazie anche a piloti come Ferrarin, l’Italia guadagnò prestigio e visibilità in un contesto internazionale dove l’innovazione tecnologica era una forma di potere nazionale. Le prove selettive italiane erano momenti spettacolari, capaci di attirare migliaia di spettatori sulle rive e negli hangar delle città costiere.

Le missioni coloniali e la propaganda

Negli anni Trenta, Ferrarin fu anche coinvolto nelle dimostrazioni aeree in contesti coloniali. Partecipò a voli dimostrativi in Libia e in Eritrea, spesso con finalità propagandistiche legate all’espansione coloniale italiana. In queste occasioni, il suo ruolo si trasformò: da pioniere dell’aviazione a simbolo del potere tecnologico nazionale.

Il regime fascista riconobbe in lui un esempio di disciplina, ardimento e spirito di sacrificio. Tuttavia, Ferrarin mantenne sempre un profilo sobrio, restando legato alla sua dimensione tecnica e umana piuttosto che alla retorica ideologica. Più volte, nei suoi diari e lettere, emerge la frustrazione per l’eccessiva politicizzazione del volo.

Incidenti e ultimi voli

La carriera di Ferrarin non fu priva di momenti drammatici. Nel 1935, durante un ammaraggio all’idroscalo di Genova con un Savoia-Marchetti S.80, l’aereo urtò un ostacolo e si ribaltò. Ferrarin si salvò, ma il passeggero Edoardo Agnelli perse la vita, segnando profondamente il pilota. L’evento segnò anche una frattura nei suoi rapporti con i vertici del regime, che da allora lo coinvolsero sempre meno in progetti ufficiali.

Il 18 luglio 1941, mentre collaudava un prototipo di SAI Ambrosini 107 all’aeroporto di Guidonia, Ferrarin trovò la morte in un tragico incidente. Aveva solo 46 anni. La sua scomparsa rappresentò una grande perdita per l’aviazione italiana e per tutti coloro che avevano creduto nel volo come simbolo di progresso e civiltà.

Retaggio

A Thiene, la sua città natale, è stato eretto un monumento a sua memoria, con un busto bronzeo ispirato al celebre ritratto scolpito da Adolfo Wildt nel 1929. Inoltre, l’aeroporto di Venegono è intitolato a lui, così come numerose strade e scuole italiane. Il suo nome è associato a un’epoca eroica, quando l’aria era ancora una frontiera e il pilota era un pioniere.

Nel mondo dell’aeronautica, Ferrarin è ancora oggi una figura studiata e ammirata. I suoi voli vengono analizzati nelle accademie di volo come esempi di pianificazione, coraggio e gestione dell’imprevisto. La sua visione del volo come strumento di unione tra i popoli continua a ispirare generazioni di piloti.

Memorie di eternità

Ferrarin rappresenta la sintesi perfetta tra coraggio, tecnica e visione. Un uomo che sfidò i limiti del possibile, lasciando un segno indelebile nella storia dell’aviazione mondiale. La sua eredità vive nel ricordo, ma anche nella continua ricerca di spingersi oltre, nello spirito di ogni esploratore del cielo.

In un’epoca in cui volare era ancora un atto rivoluzionario, Arturo Ferrarin divenne una leggenda con le ali. Non solo per i chilometri percorsi, ma per ciò che rappresentava: la libertà di immaginare nuovi orizzonti, la forza di superare le tempeste, la determinazione di solcare il cielo senza paura.

Bibliografia

Ferrarin, Arturo – Voli di pace e di guerra. Milano: Mondadori, 1933.

Gori, Leonardo – Il volo dell’angelo. Vita e imprese di Arturo Ferrarin. Firenze: Giunti, 2020.

Aeronautica Militare Italiana (a cura di) – Arturo Ferrarin e il volo Roma-Tokyo. Ufficio Storico AM, 2020.

Del Prete, Carlo – Ferrarin, Arturo – Il volo transatlantico. Roma: Istituto Poligrafico dello Stato, 1929.

De Agostini, C. – Enciclopedia dell’Aviazione. Milano: De Agostini, 1993.

A/Essenza Geopolitica di Franz Simonini

🌊 Al di là del Velo di Maya: la Geopolitica come sguardo nel Mondo

Come sempre scritto benissimo. Breve ma ricco di dettagli. Molto scorrevole ed interessante.

Suggerimento forse dovreste pubblicarli anche su Facebook e altri media! Comunque complimenti!